海立集團人機“共舞”:機器人化解人力成本壓力

擁有上海最大規(guī)模之一的機器人工廠海立集團,目前已擁有工業(yè)機器人480臺,2007年至今,累計替換一線崗位357個,相當于近千位一線作業(yè)員工。

在吸納首位機器人入職的9年后,海立集團嘗到了大大甜頭:2015年,使用一臺機器人成本不到6萬元/年,使用一名工人成本近10萬元/年。生產空調“心臟”—壓縮機的海立集團,擁有上海最大規(guī)模之一的機器人工廠。在海立看來,在成本高企的黃浦江畔,壓縮機制造產業(yè)仍可保留。因為“招聘”機器人員工,為海立爭取到了戰(zhàn)略空間。

事實上,除了制造業(yè)運用的工業(yè)機器人,智能機器人也取代人工,在金融等領域越來越多扮演起客服的角色。建行、招行已因此共省去9000人工客服。

“科幻”車間:3位工人+8臺機器人

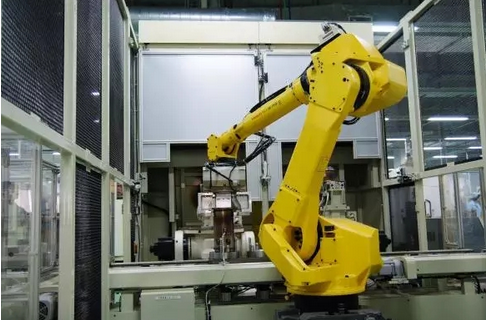

“鐵臂”林立,工人零星。翻轉、回旋、抓取、放下……600攝氏度高溫下,大黃蜂顏色的機器人“鐵臂”動作自如,只要10秒時間,三四斤重的銀白色金屬卷板從拿起到放到下一個工位,流程堪稱“穩(wěn)準快”。經過一道道流水線工序后,末端擺滿了成型的壓縮機“外衣”殼體。這里的每臺機器人在固定位置,可操作兩臺或多臺設備。

這不是科幻大片中的場景,而是海立集團上海工廠鈑金車間的真實一幕。

在等離子焊接工位,幾名工人散布其間,他們的角色或是“監(jiān)工”或是“醫(yī)生”,調控機器人設備、抽樣檢測產品等工作由工人完成。

早在機器人“入職”前,這條壓縮機殼體生產線約需15位工人完成生產任務,而自2007年起陸續(xù)“招聘”機器人后,目前的人員配置結構變?yōu)椋?位工人+8臺機器人。

壓縮機是空調、冰箱的心臟,鈑金車間的任務是將鋼板加工成壓縮機外殼。目前,這個車間共有22臺機器人,而作業(yè)工人的數(shù)量已從2007年的144人減少至20人,也就是說曾經的124位工人從事的工作已由機器人“代勞”,工人“減員”86%。

除了鈑金,其余的“鐵臂伙伴”在搬運、捆包,甚至在總裝環(huán)節(jié)擰螺絲。

截至目前,整個海立集團已擁有工業(yè)機器人480臺,2007年至今,累計替換一線崗位357個,相當于近千位一線作業(yè)員工。

成本兩筆賬:機器人價格年降5%人工成本年增10%

壓縮機產業(yè)是勞動密集型行業(yè),很多工作都是靠人工完成。然而隨著人口紅利的逐步消失,“招工難、用工荒”問題早在幾年前就顯現(xiàn)。

在海立集團上海工廠,人力成本占總制造費用的47%。為應對勞動力成本上升,海立于2007年走出上海,在南昌、綿陽新設分廠,印度的制造基地也先后建成。目前,上海基地占集團總產能比重不足60%。

“我們這類制造企業(yè)需大量雇傭勞務工,而幾乎每年春節(jié)等長假過后,一線人員總有部分員工流失。而且80后90后中有些不愿意到生產線上進行重負荷作業(yè)。”海立集團副總經理鄭敏告訴記者:“2至3月份的離職高峰,又恰好是我們的生產高峰期,平均33%的離職率會干擾正常生產,同時一線工人更替頻繁會影響產品質量、增加設備損壞率以及安全隱患事故。”

當然,在招聘第一位機器人2007年時,海立集團不是沒有猶豫:以上海工廠為例,當時一線作業(yè)員工人人工成本每年約3.7萬元左右,而機器人按折舊計算每年成本為7.3萬元,幾乎翻倍。

不過,與此同時,人工成本卻以每年10%左右的速度上升,而機器人的價格以每年約5%的幅度下降。時任總經理的沈建芳董事長思考著海立的可持續(xù)發(fā)展,確立“全球第一的空調壓縮機供應商”戰(zhàn)略愿景,提出下一步與跨國企業(yè)的競爭,必須在技術能力和制造能力上進一步創(chuàng)新提升。企業(yè)要轉型升級,不僅需要新產品的開發(fā),也需要生產系統(tǒng)的智能化水平。于是,我們看到了后來這場海立應用機器人的“快跑”。

事實上,到了2011年,使用一臺機器人的成本已低于使用一名工人,仍以上海工廠為例,前者每年成本6.3萬元,而后者則需6.7萬元。并且,這組“剪刀差”還在不斷擴大。到2014年,機器人的優(yōu)勢更明顯了,這組數(shù)字變?yōu)?.6萬元和9.2萬元。

“招聘”機器人員工,為海立爭取到了戰(zhàn)略空間。在海立看來,即便在成本高企的黃浦江畔,壓縮機制造產業(yè)仍可保留。

“HR二部”:為機器人建檔持續(xù)追蹤

海立運用機器人的數(shù)量達到了怎樣的水平?

2015年年中,IFR(國際機器人聯(lián)合會)統(tǒng)計世界各國工業(yè)機器人密度,最高為韓國437臺/萬名產業(yè)工人,其次為日本323臺/萬名產業(yè)工人,第三名德國282臺/萬名產業(yè)工人,而世界平均水平為66臺/萬名產業(yè)工人,中國僅36臺/萬名產業(yè)工人,在世界平均數(shù)以下。鄭敏表示,目前上海工廠已達到569臺/萬名產業(yè)工人,已超過了最高的韓國,處于世界領先水平。為管好這些機器人,上海工廠有個“第二人力資源部”:生產技術部承擔機器人的人力資源管理工作。

230多臺機器人、2007年至今累計投資1.87億元、減員288個崗位,861人……自動化推進科科長陳杰胤說,生產技術部會為每臺機器人編號建檔,以便持續(xù)追蹤機器人的投資回報。目前一臺機器通過三班工作時間,相當于3名生產員工的產出。根據(jù)2015年的自動化項目計算,平均投資回報期為3年。

另一方面,“第二人力資源部”根據(jù)工位的調整,負責機器人的“轉崗”工作,可通過改變機器人的機械手配置輕易實現(xiàn),降低了人員轉崗的難度和人力成本,通用性極高。

而通過機器人節(jié)約的人工費還可實現(xiàn)內部再投入。例如經過三年折舊收回投資后,通過機器人繼續(xù)工作而節(jié)省下的人工費,形成一個資金池,通過再投資實現(xiàn)自循環(huán)。

產能提高:人均產能從295臺上升到1131臺

如果沒有機器人,人員不穩(wěn)定會帶來生產波動。比如,離職、新人培訓使人員作業(yè)效率大幅波動,疲勞程度、工人心情、技能熟練度等人為因素也會帶來不確定性。

機器人“上崗”后能夠長時間保持穩(wěn)定、高效的作業(yè)狀態(tài),達到較低的產量波動,提高準時交貨率、減少在制品庫存,全面提升現(xiàn)場管理水平。以一個班次內不同時間段以人工效率與機器人效率對比:人員效率最高至90%,最低至0%,會隨時波動,機器人效率穩(wěn)定在90%左右。以上海工廠鈑金殼體生產線為例,使用機器人前,每班10名操作工,班產能2949臺壓縮機,人均產能295臺,人均操作設備1.2臺;使用機器人后,每班縮減至3人,但班產能擴大到3392臺,人均產能1131臺,人均操作設備7.7臺。

人機“共舞”:工人轉型是必然的一步棋

機器人上崗不等于工人下崗。“2007年引入機器人至今,并未發(fā)生集中的大規(guī)模離職。”鄭敏告訴記者,原本一線勞務工就有一定離職率,加上減少招聘,機器人取代近千工人是漸進遞減的過程。

機器人來了以后,與其共舞的“工人”也是受益者。“2005年,我們辦了海立動力學院,和電視廣播大學聯(lián)合辦學,讓工人可以讀大專班、本科班。”鄭敏介紹,經過培訓,一些工人從原來的重體力崗位解放出來,如今現(xiàn)場工人的工作主要側重設備維護與產品檢測,轉型成為機器人管理者,勞動強度下降,收入大幅增加。

收入提升則是最看得到的“實惠”。海立大量使用機器人,企業(yè)勞動效率提高后,員工收入增加。去年,上海工廠鈑金車間的年人均現(xiàn)金收入從2007年的3.7萬元,上漲到了8.4萬元。

在改善職業(yè)健康方面,機器人能夠代替人工在噪音、高溫等惡劣的環(huán)境下作業(yè)。據(jù)介紹,高速沖崗位的噪音達到97分貝、電動鋸鋸木頭聲音為90分貝,而暴露在噪音70分貝至90分貝下五年,得高血壓的危險性高達2.47倍。

原本從事重復性高、勞動強度大的工人們可以轉向技能要求更高的、勞動強度較低的崗位上工作,加強了企業(yè)創(chuàng)新能力,也更利于員工個人價值的實現(xiàn)。

可以說,機器人的使用,對企業(yè)、對員工來說是一件雙贏的事情。

海立意義:機器人化解人力成本壓力

企業(yè)要轉型升級,不僅需要新產品的開發(fā),也需要智能化柔性化生產。面對消失的人口紅利、高企的人工成本,海立應用機器人的探索對其他企業(yè)有著樣本意義。

目前,海立集團已率先在業(yè)內完成了國際化產業(yè)布局,全球擁有5家世界級壓縮機工廠和7個技術中心,產品銷往160多個國家和地區(qū),全球每7臺空調就有1臺采用了海立壓縮機。作為一家傳統(tǒng)家電制造企業(yè),海立能夠率先實現(xiàn)產業(yè)布局國際化,市場份額長期占據(jù)全球三甲的因素之一,就是導入了智能自動化生產模式,引入機器人“員工”。

由于機器人能有效化解人力成本上升的壓力,保護國內制造型企業(yè)在其他方面的優(yōu)勢,鄭敏認為,中國“世界工廠”地位不會被輕易替代。

一直以來全球的工業(yè)機器人在汽車行業(yè)使用最早也最多,多作業(yè)于焊接、沖壓和涂裝。但現(xiàn)在,機器人正在各行業(yè)內“大舉進攻”,從煙草、五糧液等貴重物品的搬運,到制磚、食品飲料行業(yè),甚至飼料行業(yè)。事實上,國內越來越多勞動密集型企業(yè)也開始嘗試機器人。鄭敏認為,海立的機器人應用模式完全有條件在其他批量化、標準化、流程化的制造行業(yè)復制。

海立目前正在編制面向2020年的機器人規(guī)劃。未來,上海大部分車間可望實現(xiàn)全自動化作業(yè)。

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。

服務咨詢

服務咨詢