西安交大研發出高庫倫效率的硅負極鋰電池

鋰離子電池已廣泛應用于便攜式電子設備,電動汽車以及儲能領域,但受制于正負極活性物質的比容量,目前商業化的鋰離子電池只用于低階電源需求。硅被認為有望成為下一代鋰離子電池大容量負極材料,其理論比容量達4200 mAh/g,是傳統石墨負極的十倍以上(340 mAh/g)。然而,硅負極在充放電過程中,體積變化超過300%,導致活性物質脫離集流體失去活性,以及不穩定固體電解質界面(Solid electrolyte interface)SEI的產生,使得硅負極庫倫效率低,影響其在全電池中的使用。

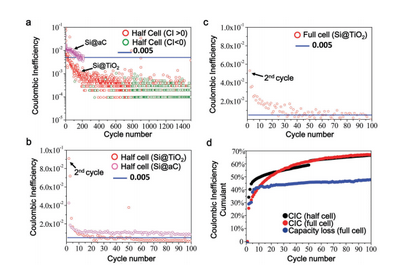

近日,西安交大電氣學院電力設備與電氣絕緣國家重點實驗室鄭曉泉教授課題組與美國斯坦福大學材料學院崔屹教授和麻省理工學院核工系李巨教授課題組共同合作,制備出具有高壓實密度的Si@TiO2結構硅負極全電池,實現了較傳統石墨負極2倍的體積比容量(1100 mAh/cm3)和2倍的質量比容量(762 mAh/g)。課題組博士生金陽采用一種特殊方法在納米硅負極外表面包覆一層人工的二氧化鈦納米層,合成出高機械強度的Si@TiO2yolk-shell結構負極。原位TEM力學測試顯示,其二氧化鈦外殼的機械強度是無定形碳的5倍。經過實驗測試,該Si@TiO2電極片可以承受高強度的輥壓力以提高電極片壓實密度,并且通過SEI的自修復,使Si的外表面形成一層致密的人工SEI+自然SEI,可以使穩定的庫倫效率達到99.9%以上,滿足工業化的應用標準,將有效的推動硅主體負極在電池工業中的商業應用。

該研究成果以論文形式于2017年1月6日發表在英國皇家化學會能源類著名期刊Energy & Environmental Science(影響因子25.427)上,論文題目為“Self-healing SEI enables full-cell cycling of a silicon-majority anode with a coulombic efficiency exceeding 99.9%”其中金陽為論文第一作者,西安交通大學電力設備電氣絕緣國家重點實驗室為論文第一單位。參與該課題的主要研究人員還有同濟大學材料學院的李灑博士和麻省理工學院核工系的Akihiro Kushima博士。

文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。

服務咨詢

服務咨詢